La plus vieille maison d'Yverdon-les-Bains

Entamée en 1956, la restauration du château par la Municipalité devrait se poursuivre l’an prochain avec la Tour des Gardes. Des interventions de plus en plus discrètes.

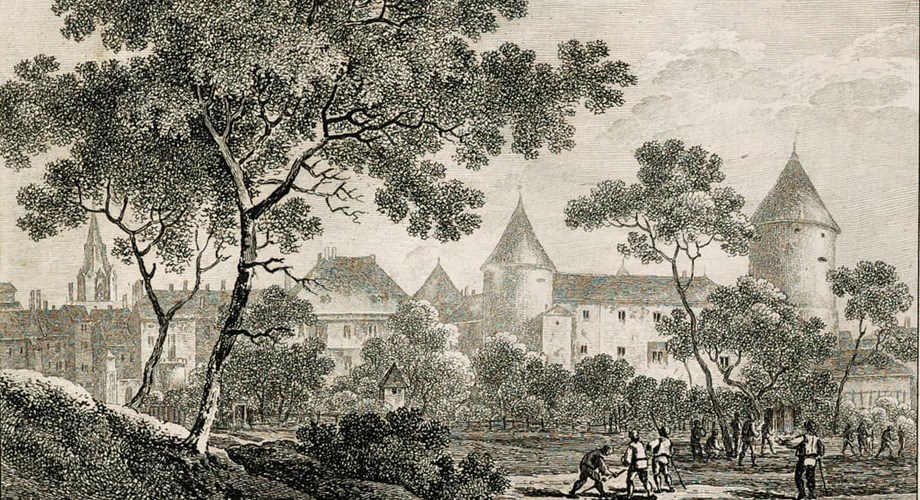

Ce fleuron exceptionnel est classé Monument historique d’importance nationale (A) dans l’inventaire fédéral. Son histoire a pu être retracée à partir de 1259, même si ses charpentes actuelles ne remontent qu’à la fin du XVe siècle. Cependant, les historiens savent désormais qu’une trentaine d’années auparavant, une première forteresse avait été construite à cet endroit par Amédée de Montfaucon, seigneur d’Orbe. Des vestiges, notamment ceux d’une tour ronde, ont en effet été découverts en 1943 dans la cour intérieure du château actuel.

Lors de la construction du château au XIIIe siècle, des principes défensifs nouveaux ont pu être appliqués pour en faire ce qui est considéré comme le premier «carré savoyard» construit en Pays de Vaud. Avant cela, on préférait disperser les corps de logis et les éléments de défense dans plusieurs constructions. Le but était de créer un cheminement long et parsemé d’obstacles.

Construite par Pierre de Savoie

Sixième fils du comte Thomas 1er de Savoie, Pierre II de Savoie (1203-1268) est à l’origine du château d’Yverdon. Celui qui est alors surnommé le «Petit Charlemagne» a été un grand voyageur et un grand diplomate. Il sera aussi un grand administrateur et bâtisseur. Destiné à l’état ecclésiastique, cette vocation ne l’a que peu intéressée en réalité. A la mort de son père, il devient seigneur en Bugey. Son alliance par mariage avec la famille de Faucigny va lui permettre de s’imposer auprès de ses frères.

Par le prestige de sa naissance, par son action militaire et grâce aux richesses acquises en Angleterre, Pierre obtient le ralliement de nombreux seigneurs de Vaud. Il va étendre son pouvoir dans des villes comme Moudon, Romont, Morat et contribuer à la création d’Aigle et d’Yverdon. Durant le Moyen-Age, ce château remplit une fonction essentiellement défensive. La grande tour, circulaire, sera achevée vers 1276 seulement, sous Philippe de Savoie, successeur de Pierre. C’est l’un de ses neveux, Louis 1er, baron de Vaud, qui va récupérer la possession d’Yverdon. Les corps de logis sont embellis et la chapelle du château est édifiée en 1294. A la fin du XIVe siècle, le comte Amédée VIII de Savoie séjourne au château. En raison de sa présence, les appartements privés des ailes sud et ouest sont rénovés.

Berne déclare la guerre au Duc de Savoie

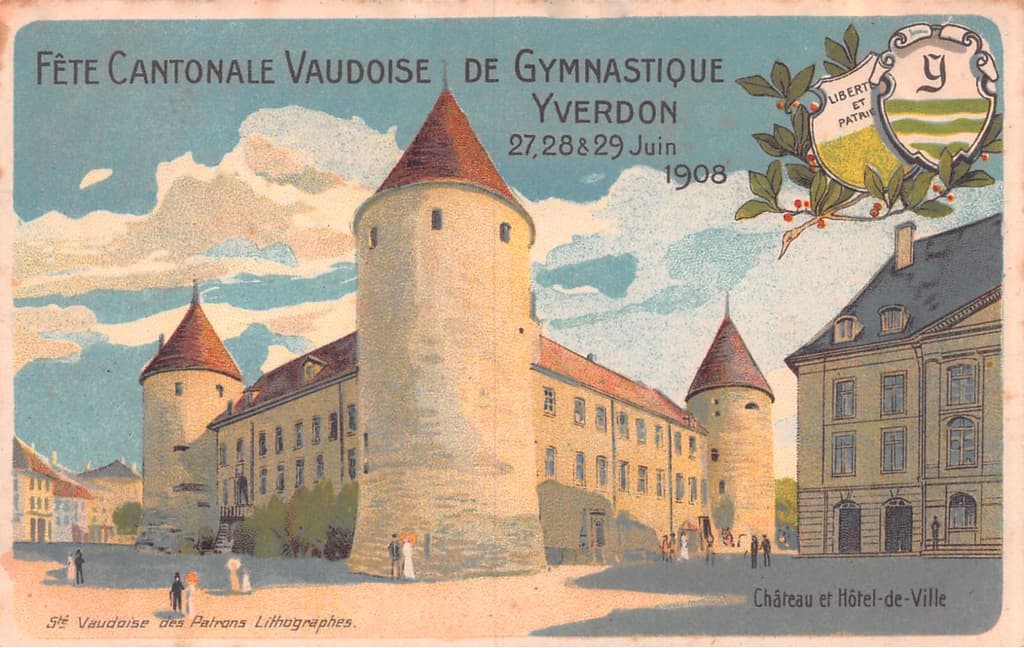

Trois siècles plus tard, à partir de janvier 1536, Berne déclare la guerre au Duc de Savoie. Une armée de 6000 hommes marche en direction du Pays de Vaud. Trois mois plus tard, cette terre savoyarde passe en mains bernoises. Dès lors, le château devient une résidence à disposition des baillis, lesquels ornèrent certaines salles de riches peintures encore conservées.

Pour marquer le changement de régime, Berne dote l’entrée principale (au nord) et sa façade orientale des armoiries de «LL.EE. de Berne» (Ndlr. Leurs Excellences) dès 1536. Les salles de l’aula Magna et de l’Audience sont également marquées des armoiries «LL.EE. de Berne» et des baillis en poste à Yverdon.

Révolution vaudoise

Les armoiries bernoises des façades du château d’Yverdon sont détruites après la Révolution vaudoise (1798), la nationalisation du bâtiment par le Canton du Léman, puis le canton de Vaud (1803), suivi de son rachat par la Ville d’Yverdon (1804). La Municipalité y installe l’institut du célèbre pédagogue Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), avant d’héberger une école primaire et l’école normale.

Le château connaît de nombreuses transformations pour accueillir maîtres et pensionnaires. En 1805, il y a 20 élèves, puis déjà 80 l’année suivante. En 1809, les effectifs ont grimpé à 165, encadrés par 31 maîtres. En 1825, le célèbre pédagogue quitte Yverdon, après que le nombre de ses pensionnaires a fortement chuté. Après son départ, la bibliothèque publique est installée dans le château. Une salle de gymnastique sera brièvement aménagée au sommet de la tour Est. En 1836, le Conseil communal y transfère les classes d’école. Les fenêtres seront élargies afin d’apporter plus de lumière. Les poêles en fer sont remplacés par des poêles en terre, qui ne disparaîtront qu’en 1972. A la fin de la Seconde Guerre Mondiale, un abri de protection civil est réalisé sous la cour du château, faisant disparaître les vestiges de la tour ronde primitive. Dès 1956, avec la création de l’Association pour la Restauration du Château d’Yverdon, commence une série de campagnes de restauration du château. En 1974, les dernières classes quittent le château. Aujourd’hui, plusieurs entités culturelles se partagent les locaux: le Centre de Documentation et de Recherche Pestalozzi (en mémoire au pionnier de la pédagogie moderne), le Musée Yverdon et Région, le Musée Suisse de la Mode (créé en 1982 et qui abrite les archives du célèbre couturier Robert Piguet chez qui débuta Christian Dior) et le théâtre de l’Echandole.